LUNDI 19 OCTOBRE 2015 ⦾ ⦿ PODCAST DE L'ÉMISSION SUR NEW MORNING RADIO !

(chaotique enregistrement ! :)

Certes, le bitume détrempé de la rue des Petites Ecuries appelle un peu moins que les bancs de sable de Marie Galante. [D'ailleurs, welcome back à l'amie de la Guadeloupe et complice, Caroline Bourgine !]

Pour autant, je ne suis pas lasse de Paris, de l’automne, de sa pluie. La pluie, c’est un peu le ciel qui féconde la terre. Comment la juger moins sacrée que le soleil? Et puis, à y regarder de plus près, il y a autant d’histoires de pluie que de gouttes qui tombent...

RAINING MELODIES, CHAPITRE V.

Il existe une énigme que l’on retrouve sous toutes les latitudes et à toutes les époques : quelqu’un ici a-t-il déjà entendu parler de la « pluie d’animaux » ?

Ce phénomène météorologique rare consiste en l’observation de créatures dépourvues d’ailes, qui pourtant « pleuvent » du ciel.

Un siècle avant J.-C., le philosophe naturaliste Pline l’Ancien décrivit ainsi une tempête de grenouilles et de poissons. Plus près de nous, en 1794, des soldats français témoignèrent d’une descente de crapauds géants près de Lille. Encore plus près de nous, en 2010, quelque part dans le bush australien, on aurait mis la main sur un spécimen endémique de perches à paillettes tombé des nuages.

Et aujourd’hui même, les habitants de la province de Yoro, au Honduras, célèbrent la Lluvia de Peces ("la pluie de poissons") au cours de festivités fameuses dans tout le pays.

Je vous laisse enquêter sur les causes et spéculer, au détour, sur l’origine de l’expression british "it’s raining cats and dogs". Et je m’en retourne du côté de la musique, avec ce sujet tellement plus subtil et rationnel : les chansons de crapauds.

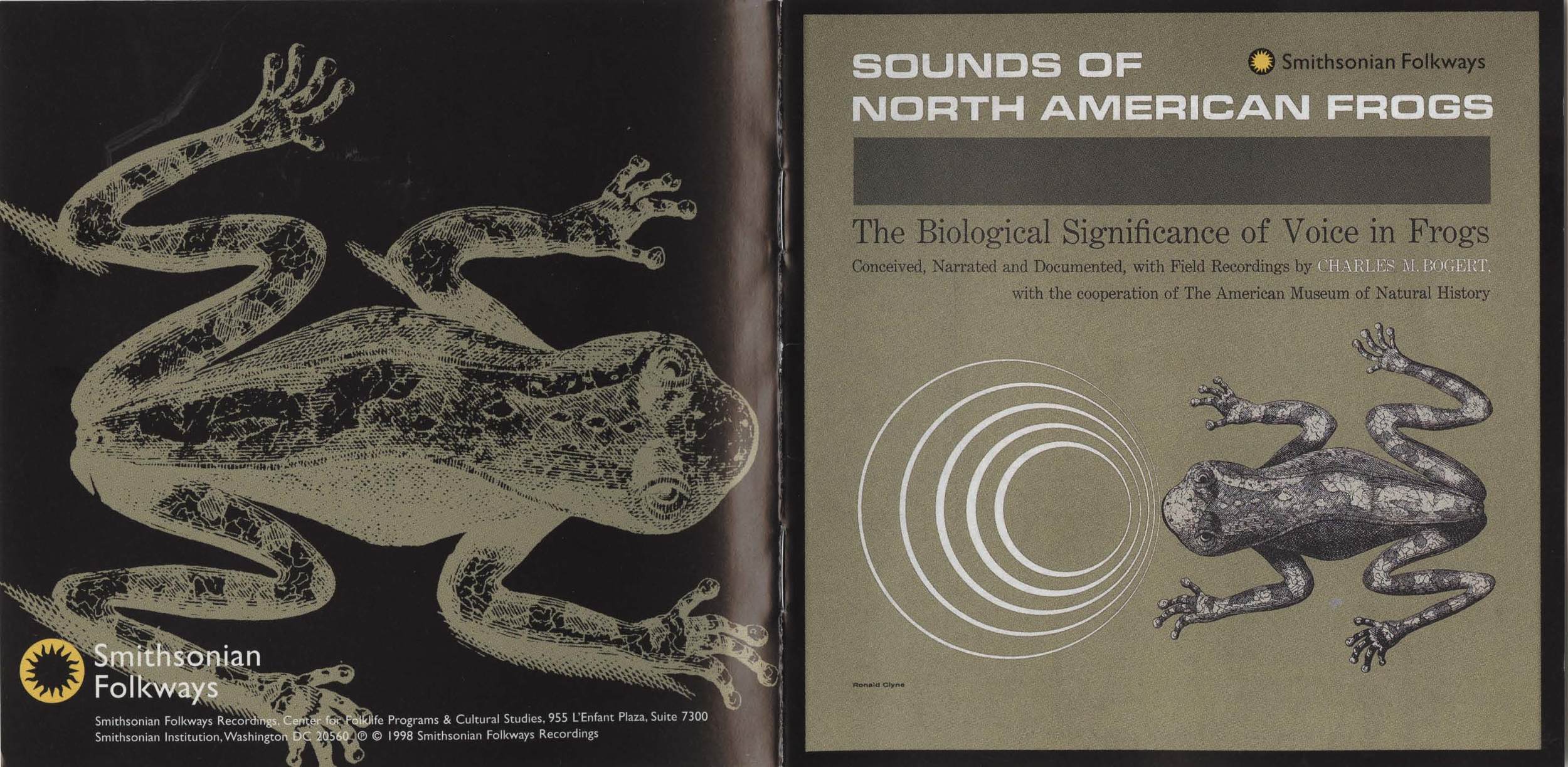

Aujourd'hui, la destination est arbitraire – l’Amérique du Nord – et le fonds, j’en suis fan. C’est celui du Smithsonian Museum de Washington, avec son label non lucratif : Folkways.

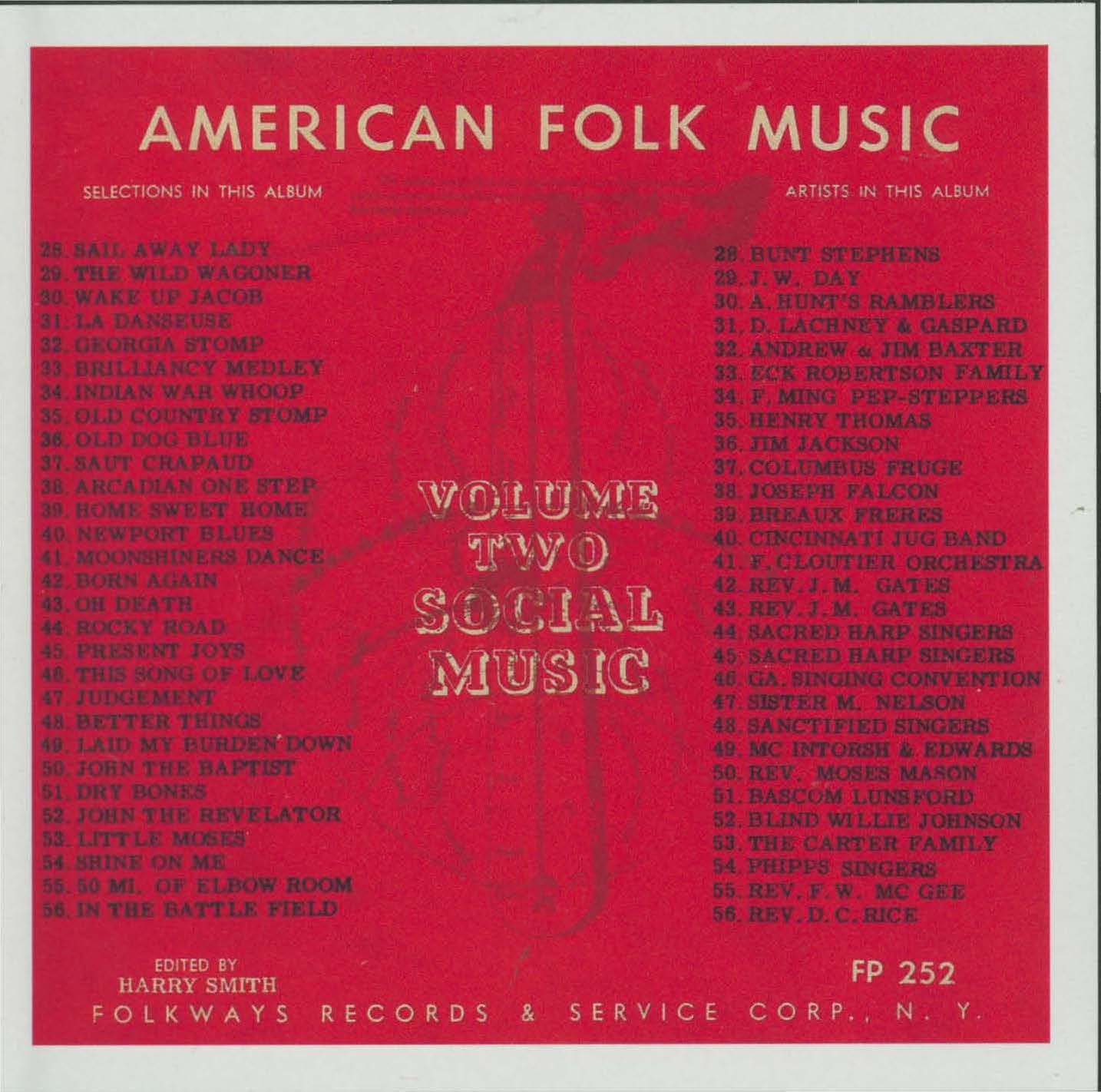

Mon oreille, pour commencer, s’est noyée dans la bible de la musique folk américaine. L’Anthologie de Harry Smith, artiste de l’avant-garde et collecteur nomade, qui s’imposa à sa sortie en 1952 comme un phare sur la mer du patrimoine oral avec ses six volumes et ses 84 enregistrements de terrain.

Ouvrons avec une petite danse cajun enregistrée en 1929 à Memphis au Tennessee dont le crapaud est le héros. L’accordéoniste s’appelle Colombus Frugé. On ne sait rien de ce descendant d’Acadien, sinon qu’il jouait déjà à l’âge de six ans dans les parages d’Arnaudville, en plein cœur des bayous de Louisiane. Prêtez attention aux paroles, vous devriez parvenir à les décrypter…

Saute crapaud! / Ta queue va brûler! / Mais prends courage, / Elle va repousser. / Va y donc, crapaud! / L'hiver après prendre! / Saute crapaud! / Ta queue va brûler! / Mets (mais?) chère Pauline / Une tasse de café. / Oh crapaud, / Qui q'as fait ton gilet? / C'est Rose Martin, / La fille à maman.

Faisons halte dans l’Illinois, avec une chanson accompagnée à la guitare et au dulcimer des Appalaches, cet instrument à cordes pincées et en forme de huit (cousin de l'épinette des Vosges, du hummel flamand ou du scheitholt allemand). Nous sommes dans les années soixante, chez Monsieur et Madame Amstrong et leurs filles, Becky et Jenny. Une famille « Petite Maison dans la Prairie », dépositaires d’un ancien folklore européen… La chanson Frog went a Courtin’ est réputée, puisqu’on lui connaît une foultitude de versions ; huit, rien que dans le catalogue de Smithsonian Folkways ! Apparemment, elle était déjà chantée dans les Iles Britanniques au XVIe siècle.

C’est donc l’histoire d’un prétendant grenouille armé d'un pistolet qui part faire la cour à Miss Mousie. Il frappe à sa porte - jusqu’à ce que son poignet en devienne douloureux, il tombe à genoux face à elle et la demande en mariage. Je vous passe les détails mais la jolie souris négocie, et après maintes péripéties, les amoureux prennent la mer pour une lune de miel dans le pays du romantisme (le nôtre).

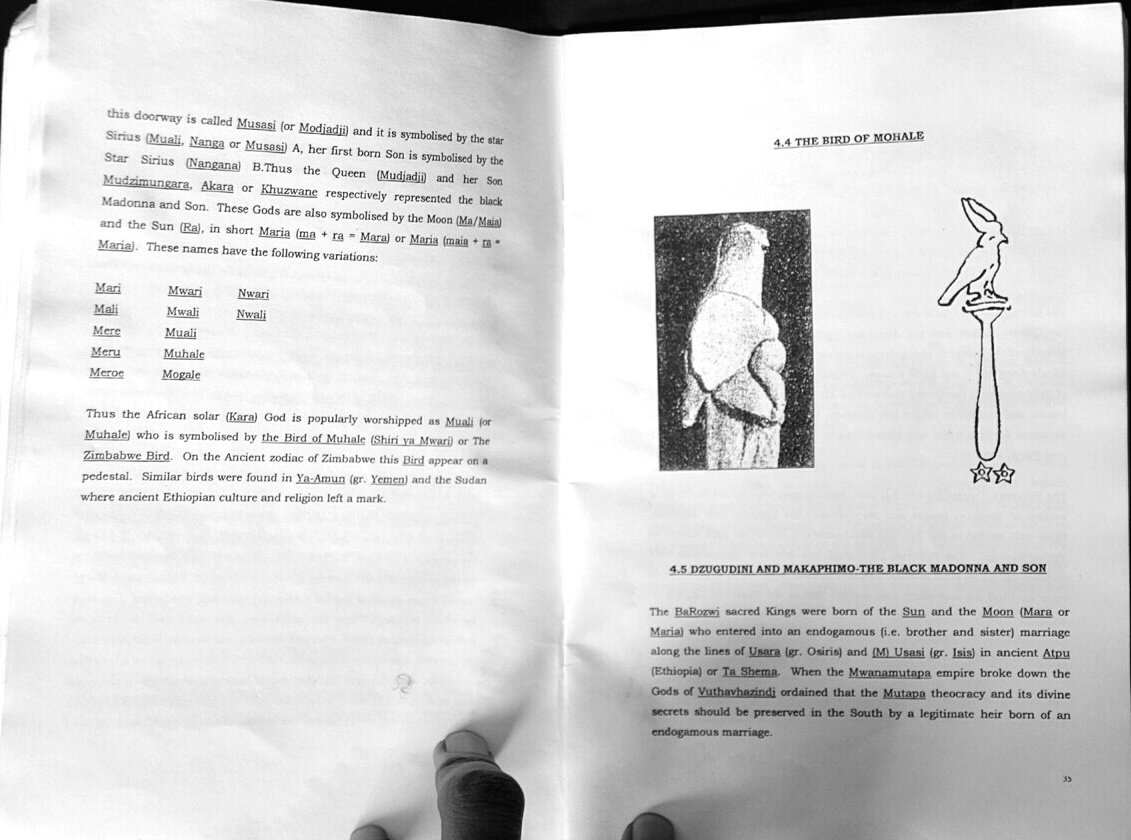

Enfin, il me paraît insensé d’évoquer la tradition orale du continent américain sans faire mention de ses primo-occupants : nos amis Hurons, Sioux, Iroquois, Apaches, Navajos, Hopis, Inuits, Eskimos (et j’en passe)… faisant corps avec la nature et pactisant avec ses habitants non humains.

Natives of North America. Inuit of Labrador, Inuit woman of Greenland, Apache, Navaho, Koshimo woman (Vancouver), Cheyenne, Mandan, Ute, Blackfoot, Woman Moki chief, Nez Percé, Wichita woman. 1914

Ouvrez les guillemets : « Si tu parles aux animaux, ils te répondront et tu finiras par connaître chacun. Si tu ne leur parles pas, tu n’apprendras rien. Ce que tu continueras à ignorer, tu le craindras. Et ce que tu craindras, tu seras tenté de le détruire. » - Chef Dan George, de la nation Tsleil-Waututh (Colombie britannique)

Un vaste sujet qui fera certainement l’objet d’une nouvelle chronique.

Je vous propose de conclure avec deux danses de la pluie. En tendant un peu l’oreille vers l’invisible, on n'entend pas seulement les batraciens, mais la faune toute entière...

Nicholas Black Elk: "The Holy Land is everywhere".

Pensées parfumées d'estime à Atesh Sonneborn, directeur des acquisitions à Smithsonian Folkways. Remerciements à Bruno et Etienne, le "magic duo" de New Morning Radio.